Estudios apuntan que el calentamiento puede hacer que las plantas forrajeras se vuelvan más fibrosas y menos proteicas. De este modo, el ganado necesitará comer más para alcanzar su peso de faena y producirá más metano.

El aumento de las temperaturas medias que se espera para las próximas décadas, de al menos 2 °C, puede tener un impacto inesperado en los bolsillos de los productores ganaderos. Nuevos estudios sugieren que uno de los efectos del cambio de clima será la disminución en la calidad de las pasturas, que se volverán menos proteicas, más fibrosas y, por ende, de digestión más lenta.

Como consecuencia de ello, el ganado tendrá que consumir más alimento para alcanzar su peso de faena y pasará a producir más metano, un potente gas causante del efecto invernadero.

Estas conclusiones se basan experimentos realizados por el equipo de Carlos Alberto Martinez y Huaman, docente del Departamento de Biología de la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de Ribeirão Preto de la Universidad de São Paulo (FFCLRP-USP), en Brasil. Participaron en este estudio investigadores de este país –vinculados al Instituto de Botánica de São Paulo, a la Universidade Estadual Paulista (Unesp) de la localidad de Jaboticabal y al Instituto Federal Goiano, en su campus de la localidad de Rio Verde–, como así también de Estados Unidos, ligados a la Universidad de Illinois. El estudio conto com el apoyo de la Fundación de Apoyo a la Investigación Científica del Estado de São Paulo – FAPESP.

“Procuramos entender cómo responderán fisiológica y productivamente las pasturas forrajeras ante las condiciones futuras del clima, que comprenden el aumento de la temperatura media y de la concentración de dióxido de carbono (CO2), aparte de la disminución de la disponibilidad de agua”, declaró Martinez.

Las principales especies vegetales cultivadas se clasifican como C3 y C4, una nomenclatura relacionada con la vía que las plantas emplean para fijar el carbono durante la fotosíntesis. La soja y el frijol, por ejemplo, utilizan la vía C3. Las gramíneas tropicales, tales como la caña de azúcar, el maíz y las forrajeras, desarrollaron un sistema complementario a la C3 denominado vía C4.

En busca de determinar con precisión las alteraciones fisiológicas que las forrajeras sufrirán en el futuro, Martinez evitó realizar experimentos en invernaderos, sitios considerados limitados para efectuar las simulaciones necesarias.

Tal como lo explicó el investigador, las plantas existentes en los invernaderos se cultivan en macetas y, de este modo, el crecimiento de sus raíces se ve limitado. Por consiguiente, crecen menos que en campo abierto. Otras variables imposibles de reproducir en invernadero son la intensidad y la variación de la luminosidad y de la temperatura, provocadas por la acción del viento sobre las hojas, además de la profundidad del suelo, en el cual las raíces pueden penetrar en busca de agua.

“Para algunos experimentos, el modelo de macetas es válido, pero para las simulaciones del clima futuro también se hace necesaria la realización de experimentos en campo. Logramos suministrarles calor a las plantas al aire libre con estufas infrarrojas. Asimismo, enriquecimos el aire con CO2 en ambiente abierto, merced a una infraestructura denominada Trop-T-FACE, instalada en campo con el apoyo del Programa FAPESP de Investigaciones sobre Cambios Climáticos Globales [PFPMCG]”, dijo Martinez.

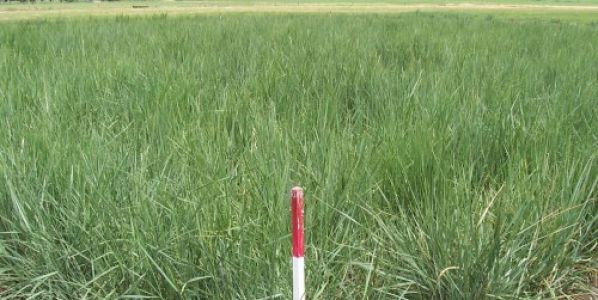

Los experimentos se realizaron en campo abierto, en donde las plantas se encuentran sometidas a condiciones normales de temperatura, luminosidad, viento y humedad y el suelo es profundo, con lo cual las raíces pueden extenderse en busca de agua.

La especie empleada fue el pasto guinea (Panicum maximum), una forrajera tropical de origen africano que realiza la fotosíntesis por la vía C4. Este pasto guinea, ampliamente utilizado en Brasil en pasturas debido a su alta calidad nutricional, es común en São Paulo y en otros estados del país.

“Pusimos estufas infrarrojas en 16 canteros para suministrarles calor a las plantas 2 °C por encima de la temperatura ambiente. Los aparatos pueden detectar la temperatura ambiente cada 15 segundos, ajustando los valores de acuerdo con las necesidades”, dijo Eduardo Habermann, becario de la FAPESP y primer autor de los trabajos publicados en las revistas Physiologia Plantarum y PLOS ONE.

“El experimento se realizó en noviembre de 2016, un período de gran calor. La temperatura ambiente se encontraba en 38 °C, y en los canteros llegó a los 40 °C”, dijo Habermann.

En el transcurso del experimento, los investigadores verificaron las condiciones de los intercambios gaseosos de las plantas con la atmósfera, las condiciones de la fotosíntesis, la fluorescencia de la clorofila, la producción de follaje (biomasa) y la calidad nutricional de la pastura.

“Observamos que, en condiciones de sequía, las plantas procuran ahorrar agua del suelo. Este control está a cargo de los estomas, que son pequeñas estructuras existentes en las hojas que se abren para absorber CO2.

Pero al hacerlo pierden agua. Con poca agua en el suelo, las raíces se resienten. Las plantas cierran sus estomas y traspiran menos. El efecto de la economía de agua es la disminución de la fotosíntesis, con el consiguiente deterioro de la calidad de las plantas”, dijo Habermann.

Aparte del apoyo de la FAPESP, este trabajo también contó con financiación del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq) y de la Agencia Nacional de Aguas (ANA) de Brasil.

Hojas más fibrosas

Otras respuestas del pasto guinea al estrés hídrico detectadas en el estudio fueron el aumento de la cantidad de fibras de las hojas y la disminución del tenor de proteínas brutas, factores que implican una pérdida de calidad nutricional.

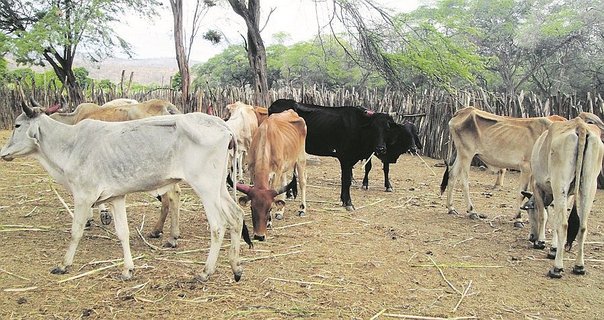

Los investigadores estiman que, en las condiciones futuras de temperatura, el aumento de la cantidad de fibras redundará en una digestión del ganado más difícil y lenta. La consecuencia directa de esto será que los animales producirán una mayor cantidad de metano.

“El ganado deberá consumir más pasto hasta llegar a su peso de faena. Para mantener el mismo nivel de producción, los ganaderos deberán complementar la alimentación del hato y regar las pasturas, con un impacto significativo sobre sus costos de producción”, dijo Martinez.

Otra alternativa, no siempre posible, sería la expansión de las áreas de pasturas, lo cual puede promover el desmonte o hacer que los productores dejen de lado otros cultivos.

El equipo también realizó experimentos con plantas C3, tales como la leguminosa estilosantes campo grande (una mezcla de las especies Stylosanthes capitata y Stylosanthes macrocephala), una forrajera rica en proteínas y que ejecuta la función de capturar el nitrógeno de la atmósfera y fijarlo biológicamente en el suelo, con lo cual lleva a una disminución de la inversión en insumos agrícolas, contribuye con la reducción de los impactos ambientales y hace posible un mayor aumento del peso de los animales.

“Los experimentos de cambios climáticos realizados con la leguminosa C3 arrojaron los mismos resultados. La calidad nutricional se reduce”, dijo Martinez.

Artículos10 meses atrás

Artículos10 meses atrás

Artículos11 meses atrás

Artículos11 meses atrás

Noticias Nacionales10 meses atrás

Noticias Nacionales10 meses atrás

Giras1 año atrás

Giras1 año atrás

Cursos A Distancia1 año atrás

Cursos A Distancia1 año atrás

Noticias Nacionales5 meses atrás

Noticias Nacionales5 meses atrás

cursos on line10 meses atrás

cursos on line10 meses atrás

Noticias Nacionales1 año atrás

Noticias Nacionales1 año atrás