Una inédita y pionera iniciativa de exportación dio frutos para la región chilena de Magallanes. Cerca de 1.300 ovinos fueron enviados con destino a Quito, Ecuador, convirtiéndose así en el mayor embarque de animales vivos que se realiza vía aérea desde la ciudad de Punta Arenas.

Se trata de los primeros dos embarques, de un total de tres, que totalizarán 2.000 ejemplares de la raza Marín Magellan Meat Merino (4M), adquiridos por el gobierno ecuatoriano para su proyecto de ganadería sostenible.

Sin embargo, antes de viajar, estos ovinos han debido cumplir con estrictos protocolos sanitarios de exportación exigidos por la autoridad sanitaria ecuatoriana, los cuales fueron prolijamente controlados y certificados por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Asimismo el SAG se ha encargado de mantener y mejorar la alta sanidad de la masa animal de Chile y de garantizar esta condición, lo cual es uno de los puntos más claves que toman en consideración los mercados al momento de importar animales vivos.

Para el Ministro de Agricultura, Carlos Furche, este tipo de iniciativas abre una nueva línea de negocios de alto valor para la ganadería ovina magallánica. “Sin duda exportar genética tiene más valor que exportar lana o carne, que es lo que ha ocurrido tradicionalmente, pero creo que al margen de eso, lo que esto revela es que estamos siendo capaces de poner en valor el enorme patrimonio que hemos acumulado durante años, el patrimonio sanitario. Esto es posible porque la ganadería ovina magallánica tiene un muy alto estándar sanitario reconocido internacionalmente y porque tenemos un patrimonio genético también desarrollado a lo largo de décadas, que permite que la ganadería ovina magallánica también sea reconocida por su alta calidad genética”, afirmó.

Por su parte el Director Nacional del SAG, Ángel Sartori, expresó que “esta exportación reviste gran importancia para el sector pecuario nacional, porque da cuenta que la sanidad y las características genéticas de los animales en Chile -y en este caso particular, de los ovinos de Magallanes- son reconocidas en el extranjero, lejos de nuestras fronteras. Para eso nuestro Servicio trabaja muy duro, para lograr mantener el prestigio del patrimonio zoosanitario nacional, que permite concretar este tipo de negocio tan beneficioso para los productores ganaderos”.

Al respecto, la directora regional de SAG Magallanes, María Isabel Sánchez, destacó que la institución trabaja persistentemente en un programa de vigilancia de enfermedades que afectan a los lanares, lo cual permite actualmente que Magallanes tenga la condición de región libre de enfermedades como aborto enzoótico ovino, fiebre Q y maedi visna, lo que significó disminuir tiempos y análisis de laboratorio haciendo más expedito el proceso exportador. “Hoy concretamos esta exportación, ya que damos garantías de ser zona libre de un gran número de patologías, lo cual representa un tremendo éxito del manejo zoosanitario en la región”, concluyó Sánchez.

Por su parte, la Secretaria Regional Ministerial de Agricultura, Etel Latorre, manifestó que este embarque representa un hito para la historia ovina de Magallanes. Esta nueva raza agregará a la diversificación productiva regional, la venta de reproductores, convirtiendo a la Región de Magallanes en una zona exportadora no solo de carne, lana y animales, sino que también de genética.

Segunda raza nacional oficialmente reconocida

La Marín Magellan Meat Merino (4M) es la segunda raza ovino nacional inscrita en la Oficina de Registro Genealógico que administra el Servicio Agrícola Ganadero (SAG), y es el resultado de más de 25 años de investigación en la búsqueda de un genotipo reconocido (importación de genética y cruzamiento absorbente).

Un negocio que sin duda avanza gracias a la fortaleza y sacrificio de la gente de estas remotas tierras. Un mercado que florece a través de las estrategias de exportación de animales vivos y apertura de mercados que desarrolla el Ministerio de Agricultura, medidas que hoy hacen de Chile un ejemplo como país exportador de ganado en pie.

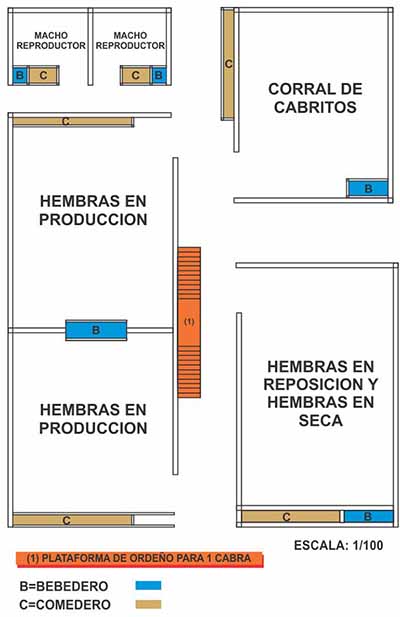

Caprinos10 años atrás

Caprinos10 años atrás

Artículos8 años atrás

Artículos8 años atrás

Videoconferencias6 años atrás

Videoconferencias6 años atrás

Noticias Nacionales7 años atrás

Noticias Nacionales7 años atrás

Noticias Internacionales4 años atrás

Noticias Internacionales4 años atrás

Laboratorio Victoria6 años atrás

Laboratorio Victoria6 años atrás

Artículos6 años atrás

Artículos6 años atrás

1 comentario