FASCIOLOSIS

Dr. Jorge Manrique M.*,

Dr. Santiago Cuadros M.**

- MARCO CONCEPTUAL

1.1. ¿QUÉ ES LA FASCIOLOSIS?

Es una enfermedad parasitaria causada por la Fasciola hepatica que se localiza en el parénquima hepático y en los conductos biliares de bovinos, ovinos, camélidos sudamericanos domésticos (llama, alpaca), caprino s, cerdos, equinos, conejos, cuyes, venados, hombre, y otros animales silvestres (vizcachas, guanacos). Se presenta en forma aguda y crónica.

La forma aguda es causada por la penetración de las fasciolas juveniles a través de la Cápsula de Glisson y la migración por el parénquima hepático, hasta ubicarse en los conductos biliares. La forma crónica se inicia con la instalación de las formas adultas en los conductos biliares y vesícula biliar. Hay que tomar en cuenta que infecta a casi todos los animales herbívoros y algunos omnívoros. Es decir, tiene distribución universal, alta flexibilidad de infección y una significativa importancia económica y social.

En Arequipa se ha demostrado que los casos de fasciolosis humana son frecuentes y ocurren por consumo de berros en «emolientes» y jugos de ftuta con alfalfa.

Clasificación Sistemática de la Fasciola hepatica

Phylum : Platelmintos

Clase : Trematoda

Sub Clase : Digenea

Orden : Prosostomata

Sub Orden : Distomata

Familia : Fasciolidae

Género : Fasciola

Especie : Fasciola hepatica

La Fasciola hepatica y la Fasciola gigantica, son especies descendientes de la Fascioloides magna, que atacan al ganado doméstico (bovinos, ovinos, camélidos sudamericanos, suinos y equinos) y ocasionalmente al hombre. En el laboratorio se ha infectado experimentalmente a ratas y ratones.

La Fasciola jacksonii es considerada como la especie que ataca al hígado del elefante de la India. Las últimas investigaciones han confirmado que en el Perú, sólo existe la especie Fasciola hepatica.

Sinonimia

Los diferentes nombres varían de acuerdo al país, localidad, apariencia del parásito y nominado con nombres locales, según el dialecto o idioma. En la tabla 1, se exponen los nombres más comunes en el Perú:

Tabla 1. Relación de nombres de la fasciolosis en el Perú.

| Distomatosis hepática |

“Mal de Botella” |

“Macha” |

| “Conchuelo del Hígado Picado” |

“Alicuya” |

“Jallo Jallo” |

| Fasciolosis |

“Babosa” |

“Cucaracha del Hígado” |

| “Saguaype” |

“Pinhuiny Yuta” |

“Kcallutaca” |

| “Macha del Hígado” |

“Machilla del Hígado” |

“Duela del Hígado” |

| “Gusano del Hígado” |

Fasciolasis |

“Palomilla del Hígado” |

1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La primera referencia escrita que menciona a la Fasciola hepatica, como agente etiológico de la fasciolosis, fue hecha en 1379 por Jean de Brie y se refirió a la Fasciola hepatica como el agente causal de la putrefacción del hígado. En 1686 Redi hizo el primer dibujo del parásito y en 1737 Swammardam describió las redias y cercarias, como estadios larvarios de la Fasciola hepatica. Linneo en 1758 le puso el nombre que actualmente se usa: Fasciola hepatica. Pallas lo identifica como parásito del hombre y lo menciona por primera vez en 1818. Thomas en 1880 identifica a los caracoles pulmonados de agua dulce como los huéspedes intermediarios de la Fasciola hepatica.

Los estudios de fasciolosis en Cajamarca se inician con Carrasco en 1960, quien reporta un 100% de prevalencia y Alvarado en 1965 reporta una prevalencia de 83,78% para el departamento de Arequipa. El Ministerio de Salud menciona datos sobre prevalencia de fasciolosis bovina en algunos departamentos del Perú. Esta información proporcionada por Luyo en 1984, es presentada en la tabla 2.

Tabla 2. Prevalencia de fasciolosis bovina por departamentos del Perú.

|

Departamento

|

Prevalencia % |

Departamento |

Prevalencia % |

| Piura |

0,80 |

Pasco |

10,20 |

| Lambayeque |

22,00 |

Junín |

39,00 |

| La Libertad |

0,34 |

Huancavelica |

43,00 |

| Aneash |

38,00 |

Ayacucho |

37,00 |

| Lima |

25,20 |

Apurímac |

42,00 |

| lea |

27,00 |

Cusco |

43,00 |

| Moquegua |

07,00 |

Amazonas |

16,00 |

| San Martln |

07,00 |

Huánuco |

21,60 |

| Cajamarca |

34,00 |

Ucayali |

05,00 |

En la tabla 2 no se tiene información sobre Arequipa, a pesar que en 1965 Alvarado reportó un 83,78%.

Cuando se maneja información general, por ejemplo a nivel departamental, no se puede efectuar un análisis específico y las conclusiones no son valederas, tanto por exceso como por defecto. Existen casos en que una provincia o distrito, tiene una alta prevalencia, pero existen zonas o ambientes en donde la prevalencia es muy baja o viceversa. Esta situación se debe a que la más alta prevalencia dentro de cada provincia puede ser sólo en determinados distritos, y aun entre localidades de un mismo distrito.

En el caso de las zonas alto andinas las variaciones se dan incluso dentro de la misma propiedad. Para los autores, la presentación de prevalencias a nivel departamental, provincial, e inclusive distrital, tiene un valor relativo, debido a la gran diversidad de climas y zonas zooecológicas de producción. Esta diversidad puede darse incluso a nivel de localidad; por ejemplo, entre la Sección A y B de la Irrigación de Majes o entre El Ramal y La Curva de la Irrigación de la Joya antigua.

En la localidad de Río Seco los vacunos que tienen acceso a las pasturas de las filtraciones, presentan mayor prevalencia de fasciolosis bovina. Es por ello que cada propietario debe tener la información epidemiológica de su parcela y manejar un programa de control adecuado a su realidad sanitaria.

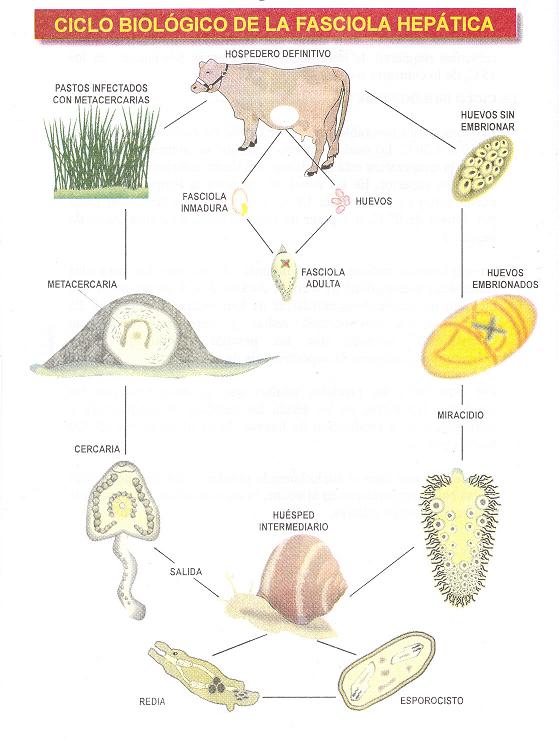

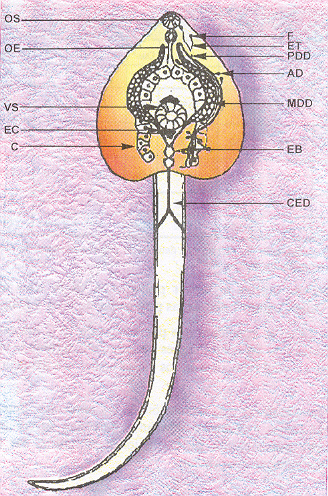

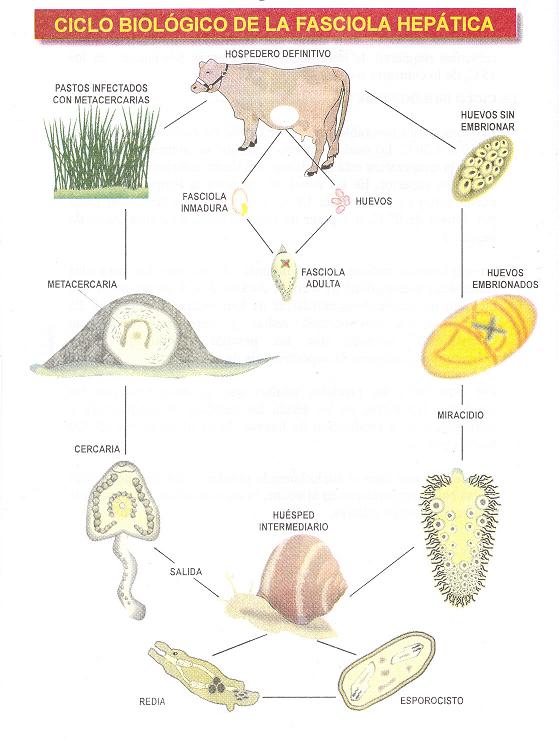

Tabla 3. Ubicación de los diferentes estadios de Fasciola hepatica

| Ovinos–Bovinos – Camélidos –

Equinos– Hombre – Otros |

Heces – Aguas Estancadas |

Caracoles: Limnea viatrix y columnella |

Agua

Plantas |

Peritoneo y parénquima hepático |

Conductos Biliares |

|

Fasciolas adultas en higado

|

Huevos

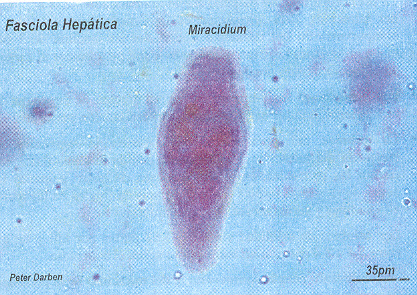

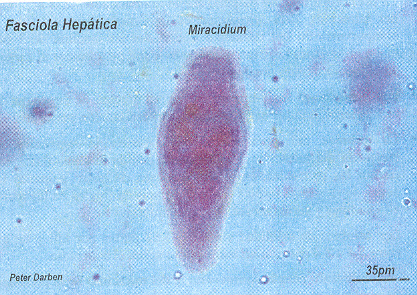

Miracidio

|

Miracidio

Esporocisto |

Redia

Cercaría

|

Cercaría

Metacercaría |

Fasciolas juveniles

|

Forma Adulta

|

|

|

|

|

|

|

|

Las fasciolas juveniles pueden ubicarse en otros órganos; tales como los pulmones, donde son enquistadas y logran mayor desarrollo. Otro órgano es el hígado de los retos a donde llegan las fasciolas juveniles, probablemente por vía sanguínea atravesando la barrera hematoplacentaria. Aunque otros autores teorizan que la vía es por migración y que el hígado ejerce una atracción química sobre las fasciolas.

Los huevos requieren de la protección que les brinda el estiércol, ya que solos en el agua o tierra son destruidos rápidamente. Los caracoles requieren de humedad y temperaturas por encima de los I5ºC, de lo contrario ivernan.

1.3. CICLO BIOLÓGICO DE LA FASCIOLA HEPATICA

La temperatura favorable para el desarrollo de Fasciola hepatica es de 10’C a 30’C. Lo cual no quiere decir que no sobreviva en zonas donde la temperatura está por debajo del límite inferior o por encima del límite superior. En las zonas alto andinas la temperatura diaria puede variar en el día hasta 15° C, y por la noche descender hasta por debajo de 0° C. y a pesar de estas variaciones existe Fasciola hepatica.

La explicación radica en que durante el invierno los caracoles (huéspedes intermediarios) ivernan durante 3 a 4 meses hasta que mejoran las condiciones climáticas de temperatura y humedad. Es decir que los esporocistos, redias y cercarias, buscan un «alojamiento» cómodo que les permite superar las bajas temperaturas y asegurar la supervivencia de la especie.

Por otro lado, las fasciolas adultas que se encuentran en los conductos hepáticos, no les afecta los cambios de temperatura y continúan con la producción de huevos, hasta alcanzar los 20000 huevos por día.

Los huevos que caen al suelo húmedo pierden viabilidad por efecto de las bajas temperaturas en la noche, la alta radiación solar en el día y la baja humedad relativa.

* Labvetsur

** Universidad Católica Santa María

Fuente: Envío especial de los autores para Perulactea – Red de Información y Capacitación, siendo parte de la obra titulada “Fasciolosis: Buscando Estrategias de Control”. 2002.

Artículos10 meses atrás

Artículos10 meses atrás

Artículos11 meses atrás

Artículos11 meses atrás

Noticias Nacionales10 meses atrás

Noticias Nacionales10 meses atrás

Giras1 año atrás

Giras1 año atrás

Cursos A Distancia1 año atrás

Cursos A Distancia1 año atrás

Noticias Nacionales5 meses atrás

Noticias Nacionales5 meses atrás

cursos on line10 meses atrás

cursos on line10 meses atrás

Noticias Nacionales1 año atrás

Noticias Nacionales1 año atrás