Desde el INTA Balcarce advierten sobre los efectos de la presencia de larvas infectivas en las pasturas y brindan recomendaciones sanitarias.

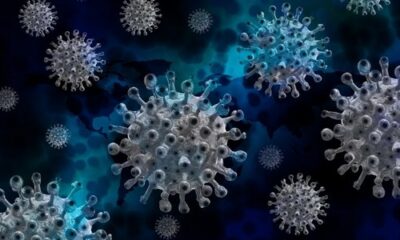

Los bovinos, en las distintas etapas de cría y recría, están expuestos a pasturas con presencia de larvas infectivas de parásitos. A esta problemática se le suma que estos animales todavía no tienen su sistema inmune del todo desarrollado, por lo tanto son más susceptibles a estas parasitosis.

Es por esto que el control parasitario es de vital importancia para que no se vea afectada la performance productiva de estos animales. Las pérdidas pueden variar, dependiendo de la severidad del problema, desde la mortandad de animales hasta pérdidas subclínicas en la producción de carne, con significativos efectos sobre el desarrollo corporal y funcional de las hembras (futuras vaquillonas) e impacto directo sobre cantidad, calidad y rendimiento de la res de los machos faenados.

Son muchas las especies de nematodos que afectan a los bovinos, pero solo algunas revisten relevancia desde el punto de vista productivo: Ostertagia, Cooperia, Trichostrongylus y Haemonchus. Estos son parásitos gastrointestinales con alta prevalencia, poblaciones elevadas y gran patogenicidad, los cuales presentan una fase de vida libre (en el medio ambiente) y una fase de vida parasitaria (en el animal).

El tratamiento antiparasitario específico para evitar la inhibición de Ostertagia es recomendable realizarlo a mediados de noviembre.

En este contexto, el estudio de la epidemiología parasitaria es relevante ya que permite interrelacionar factores parasitarios, del medio ambiente y del hospedante, que provocan variaciones estacionales de las poblaciones parasitarias en el medio ambiente y en el animal, y de esta manera conocer los momentos de mayor riesgo.

En sistemas tradicionales de cría y recría de bovinos, los terneros recién destetados se infectan por larvas presentes en el forraje provenientes del año anterior, que sobrevivieron al verano en las deposiciones fecales, y que son diseminadas en el pasto por las primeras lluvias de otoño. Los animales ingieren las larvas infectivas con el pasto, desarrollan en el ternero, y estos ponen huevos.

Debido a la escasa inmunidad de los terneros se produce un importante aumento de la carga parasitaria en el ambiente. El nivel de contaminación de los forrajes llega a su pico máximo entre julio y septiembre. Este ciclo se repite varias veces elevándose la carga de parásitos dentro del animal que originan las mayores pérdidas de peso junto con una mayor frecuencia de casos clínicos durante el invierno, proceso agravado por el estado nutricional de los animales debido a cantidad y calidad del forraje disponible.

Durante la primavera la infestación de las pasturas disminuye a raíz de un efecto de dilución ejercido por el crecimiento del pasto. En este período, el parásito Ostertagia spp. entra, en su gran mayoría, en una fase inhibida dentro del hospedante (hipobiosis). Esta característica, que lo diferencia del resto de los nematodos gastrointestinales, permite permanecer en el animal protegido de las situaciones climáticas desfavorables en el exterior.

Durante el verano cuando la infectividad de las pasturas se reduce por acción de las altas temperaturas y la baja humedad, comienza la desinhibición de las larvas que permanecieron dentro del animal. Esto ocurre normalmente en forma gradual o por el contrario, masivamente, donde un gran número de larvas puede determinar la presentación subclínica poniendo en riesgo la ganancia de hasta 30 kg de peso vivo o de manera clínica, con la presentación de muertes agudas.

El tratamiento antiparasitario específico para evitar la inhibición de Ostertagia es recomendable realizarlo a mediados de noviembre. Esto previene que la mayor cantidad de larvas reanuden su desarrollo al final del verano. En este marco es importante resaltar que no todos los fármacos son eficaces en presencia de larvas en estado de hipobiosis por lo que será necesario tener en cuenta este aspecto.

Es así que las ivermectinas poseen gran eficacia y menor resistencia que otros fármacos, por lo que se recomienda su aplicación. Este manejo disminuye la probabilidad de presentar cuadros agudos, con mortandades o daños abomasales irreparables y también evita la contaminación de las pasturas ya que las larvas inhibidas constituyen el pie de infección para el próximo año productivo.

A continuación se delinean algunas acciones generales de manejo y control para tratar de reducir el impacto de las parasitosis gastrointestinales:

- Realizar monitoreo de la carga parasitaria de los animales, mediante HPG mensual, en las épocas críticas (otoño-invierno) para evaluar si es necesaria la aplicación de antihelmínticos. Esto principalmente en las categorías más susceptibles, recría e invernada.

- Evaluar la eficacia de los tratamientos realizando HPG a 10 animales del lote a los 15 días post tratamiento y coprocultivo pre y post tratamiento para conocer los géneros que sobreviven o evaluar fallas.

- Alternar el uso de drogas antihelmínticas que están resultando efectivas, según época del año o recomendación veterinaria, para evitar o reducir el impacto que está teniendo la resistencia por parte de los parásitos a los antiparasitarios utilizados rutinariamente. Tener en cuenta que desde el destete (marzo) hasta pasar la época crítica de parasitosis (agosto) puede haber hasta 3 ciclos de vida de parásitos, por lo que las desparasitaciones deben ser estratégicas y teniendo siempre en cuenta a la primera desparasitación como día 0.

El manejo integral y control parasitario debe ser una prioridad en los sistemas de invernada pastoril, ya que el problema no recae solo en las pérdidas por muertes y/o tratamientos para animales afectados, sino que las pérdidas subclínicas a nivel rodeo son de gran relevancia, pudiéndose perder de 20 a 30 kg por animal, lo que afecta significativamente el resultado productivo final del establecimiento.

Videoconferencias5 años atrás

Videoconferencias5 años atrás

Noticias Internacionales4 años atrás

Noticias Internacionales4 años atrás

Videoconferencias5 años atrás

Videoconferencias5 años atrás

Artículos5 años atrás

Artículos5 años atrás

Noticias Nacionales5 años atrás

Noticias Nacionales5 años atrás

Charlas Anteriores5 años atrás

Charlas Anteriores5 años atrás

Noticias Internacionales3 años atrás

Noticias Internacionales3 años atrás

Cursos A Distancia5 años atrás

Cursos A Distancia5 años atrás